Aktuelles

Strongholds of the World – Colonial Fortifications in Indonesia

On November 21 15:00 CET, we will continue our series “Strongholds of the World” with a lecture on “Colonial Fortifications in Indonesia”.

The colonial period in Indonesia saw the establishment of a vast network of European-built forts, constructed between the 17th and 18th centuries to regulate trade, secure territorial control, and safeguard strategic maritime and inland routes. This study offers a comparative analysis of selected forts from this period across the Indonesian archipelago, with particular attention to their typologies, spatial morphology, construction materials, and the extent to which European military theories were adapted to local environmental, cultural, and technical conditions. The research draws on fieldwork conducted at ten key sites, providing direct architectural observations that complement archival plans and historical accounts.

Public invitation:

You are invited to register for a Zoom webinar!

When: Nov 21, 2025 02:00 PM Copenhagen

Topic: Olha Tikhonova, Colonial Fortifications in Indonesia

Register in advance for this webinar:

https://aarhusuniversity.zoom.us/webinar/register/WN_id647UqOTtCmq2fa3I2gIA

Join from an H.323/SIP room system:

H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235

Meeting ID: 649 2361 5890

SIP: 64923615890@109.105.112.236 or 64923615890@109.105.112.235

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar

Tagung

Burg und Konflikt in Mittelalter und Neuzeit

Internationale und interdisziplinäre Tagung des Marburger Arbeitskreises für europäische Burgenforschung e.V., der Abteilung für Archäologie des Mittelalters und des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und historische Hilfswissenschaften (beides Universität Tübingen), der Deutschen Burgenvereinigung e.V., Landesgruppe Baden-Württemberg

Datum: 30.10. – 01.11.2025

Veranstaltungsort: Alte Aula, Tübingen

Unweigerlich werden Burgen mit Konflikten aller Art assoziiert. Dabei reicht die Spanne von kriegerischen Fehden und Belagerungen im Mittelalter bis zu ungelösten Fragen der Gegenwart im Umgang mit Erhaltung, Sanierung und Finanzierung bestehender Burgen, Schlösser und Ruinen.

Im deutschen Südwesten etwa kam es im Laufe des Mittelalters zu mehreren militärischen Konflikten, bei denen einige der heute noch bekanntesten Burganlagen involviert waren. Beispiele hierfür sind die Belagerung der Burg Hohentübingen im Jahr 1078 durch König Heinrich IV. oder der „Reichskrieg“ von 1311 gegen den Grafen Eberhard I. von Württemberg, in dem zahlreiche Burgen zerstört wurden sowie der Städtekrieg von 1377, als unter anderem weite Teile der Burgenlandschaft der Schwäbischen Alb zu den Zielen reichsstädtischer Kriegszüge gehörten. Eine weitere erhebliche Zäsur für die südwestdeutsche Burgenlandschaft stellte schließlich der Bauernkrieg von 1525 dar.

Da sich die Ereignisse im Jahr 2025 zum 500. Mal jähren, widmet sich ein Schwerpunkt der Tagung den damaligen Bauernaufständen. Dabei soll nicht nur das Jahr 1525 betrachtet und in den zeitlichen Kontext gestellt, sondern der Blick auch topographisch und chronologisch über den südwestdeutschen Raum hinaus erweitert werden. Bereits zuvor gab es Unruhen wie die Bundschuh-Bewegung, den Armen Konrad (1514) oder den Aufstand unter dem Pfeifer von Niklashausen (1476). Auch in England (1381), Frankreich (Grand Jacquerie 1358) oder Tirol (1526) kam es zu bäuerlichen Erhebungen.

Die konkrete Rolle von Burgen und anderen Befestigungen im Rahmen der verschiedenen Kriegshandlungen in Mittelalter und Früher Neuzeit bleibt dabei oft unklar. Wurden diese von den Angreifern als militärische Stützpunkte genutzt oder wurden sie als verhasste Symbole der Unterdrückung zerstört und geschleift? Hingen Erfolg oder Misserfolg der Aufständischen, sowohl Reichsstädter als auch Bauern, vom Umgang mit den Befestigungsanlagen ab, und wenn ja, wie? Und wie reagierten die betroffenen Eliten auf die Zerstörung ihrer Herrschafts- und Verwaltungssitze? Vielerorts wurden die Adelssitze nach den entsprechenden Kriegen offenbar deutlich wehrhafter aus- und wiederaufgebaut, andernorts dagegen unterblieb der Wiederaufbau sogar großer landesherrlicher Burgen. Inwieweit lassen sich diese und weitere Fragen anhand der zeitgenössischen Quellen beantworten und wie zeigen sich die jeweiligen Konflikte im archäologischen oder im bauhistorischen Befund erhaltener Anlagen?

Thematisieren möchten wir bei der Tagung aber auch die konfliktgeladenen Spannungsfelder, in denen Burgen sich heute befinden. Wer ist zuständig für Finanzierungsfragen und wie geht man mit Differenzen bezüglich Vermittlung von Burgen, öffentlichem Interesse, Denkmalschutz und modernem Marketing um? Welche heutigen Konflikte prägen das Thema Burg und welche Ansätze und Strukturen braucht eine moderne, zeitgemäße Burgenforschung und -vermittlung vor diesem Hintergrund?

Diese und weitere Fragen zu beantworten, setzt sich die Tagung zum Ziel. Vorträge aus den Bereichen Geschichte und Bauforschung sowie Archäologie und Kunstgeschichte, gerne aber auch aus anderen Disziplinen, die sich mit dem Thema Burgen und Konflikte auseinandersetzen, sind willkommen. Gewünscht sind Beiträge sowohl zu den Bauernkriegen als auch zu den früheren oder heutigen Konfliktkonstellationen.

Die Tagung bietet auch die Möglichkeit, aktuelle Burgenforschungen anderer Ausrichtung zu präsentieren, wobei eine Anknüpfung an die beiden Themenschwerpunkte willkommen ist.

Organisatorisches:

Beiträge können als Vorträge oder als Poster eingereicht werden.

Für Referenten entfällt die Tagungsgebühr in Höhe von 40 EUR.

Am Sonntag (02.11.2025) ist eine Exkursion zu Burgen und Schlössern in der Tübinger Umgebung geplant. Schloß Hohentübingen. Fotos: Christian Ottersbach

Flyer Tagung Burg und Konflikt in MIttelalter und Frühe Neuzeit Final.pdf

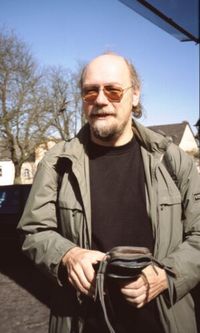

Michael Losse 2015 auf der Ebernburg. Foto (c) privat

DR. MICHAEL LOSSE – EIN LEBEN FÜR DIE BURGENFORSCHUNG

EIN NACHRUF AUF UNSER GRÜNDUNGSMITGLIED

Mit tiefer Bestürzung hat der MAB Anfang Februar 2023 vom Tod seines Gründungsmitglieds, allerersten Vorsitzenden und guten Freundes Dr. Michael Losse erfahren. Michael Losse starb am 1. Februar an den Folgen eines Schlaganfalls in der Universitätsklinik zu Freiburg.

Ohne Michael hätte es den MAB nicht gegeben. Er suchte Burgeninteressierte, gründete an der Philipps-Universität Marburg eine studentische Arbeitsgruppe mit Studierenden aus den Fachbereichen der Kunstgeschichte, Geschichte und Vor- und Frühgeschichte und stellte den Kontakt zu anderen Wissenschaftler*innen her. Auf Anraten von Prof. Dr. Horst Wolfgang Böhme initiierte er am 11.11.1996 die Gründung des Marburger Arbeitskreises für europäische Burgenforschung e.V. Bei dieser Versammlung wurde er zum 1. Vorsitzenden des Vereins gewählt, ein Amt, das er bis 1999 ausübte. Der Verein verdankt ihm viel und wird dies stets im Andenken bewahren.

Spezialist für die Burgen des Johanniterordens in der Ägäis

Michael Losse wurde 1960 geboren und zählte sicher zu den kenntnisreichsten Burgenexperten und Festungsforschern nicht nur in Deutschland. Er war national und international aktiv, etwa als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Burgenvereinigung und im EUROPA NOSTRA Scientific Council. Seine Forschungsfelder umfassten nicht nur Rheinland-Pfalz, Hessen, den Hegau bzw. Bodenseeraum und zuletzt Oberbayern, sondern auch die Inseln des Dodekanes und Malta und hier vor allem die Burgen und Festungen des Johanniterordens. Besonders auf der südostägäischen Inselgruppe hat Michael Losse streckenweise Pionierarbeit geleistet, indem er – in den letzten zwanzig Jahren unter Mitarbeit seiner Lebensgefährtin Ilga Koch – zahlreiche Burgen, Ruinen und Burgstellen bis hin zu Wachttürmen begangen, erkundet und beschrieben hat. Er war dabei der wohl beste deutsche Experte zu den Befestigungen des Johanniter-Ordens auf dessen Inselbesitzungen. Losse wies immer wieder auf die teils sehr innovativen Lösungen im frühen Festungsbau dieser Region und dessen Beziehungen zum deutschen Kulturraum hin, vermittelt über deutsche Johanniterritter und Pilgerreisende, welche besonders die Festungswerke von Rhódos besichtigten. Michael Losse brachte den Dodekanes als eine herausragende Burgenlandschaft Griechenlands erstmals einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit und darüber hinaus in Deutschland ins breitere Bewusstsein.

Vielseitige Forschungsinteressen

Neben diesen mit zahlreichen Reisen in die Ägäis verbundenen Forschungen, die letztlich ein Inventar der Befestigungen auf den Dodekanes von der Antike bis in die italienische Besatzungszeit 1912–1947 zum Ziel hatten, interessierten Losse vor allem Aspekte der Burgenrenaissance im Historismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie zunehmend der umfangreiche Komplex der Burgenrezeption in der Populärkultur des 20. Jahrhunderts bis in unsere unmittelbare Gegenwart. Eines seiner Forschungsprojekte, zu dem er mehrfach Aufsätze publizierte, gehörte der Burgenthematik in der Metal-Szene, sei es in Liedtexten oder auf Platten- und CD-Covern wie auch Konzertplakaten. Das war im Rahmen der deutschen Burgenforschung absolut einmalig.

Ein begnadeter Vermittler von Wissen

Michael Losse war ein begnadeter Kommunikator. Er hatte die große Gabe, andere Menschen zu begeistern und nutzte seine Gabe, um das Verständnis für Burgen und Festungen zu erweitern. Und so blieben seine Forschungen keineswegs auf den Wissenschaftsbetrieb beschränkt. Michael Losse hat zahlreiche populäre Publikationen in Form von Burgenführern über einzelne Regionen und für Laien verständlichen Büchern zur Burgenforschung verfasst, er hat Führungen gemacht und Vorträge gehalten. Immer ging es ihm darum, seine Themen einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Zudem ermutigte er immer wieder Jüngere zu Forschungen und interessierte sich für deren Ergebnisse.

Michael Losses wissenschaftlicher Werdegang begann 1981 mit dem Studium der Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik und Pädagogik an der Philipps-Universität in Marburg, das er 1990 mit dem Magister abschloss. 1997 promovierte er bei Ulrich Schütte über die Bonner Rheinbrücke, eine Arbeit, die 2000 unter dem Titel „Porta Rhenana“ publiziert wurde. Dabei ging es auch um die Wehrbaurezeption im Brückenbau des wilhelminischen Kaiserreiches. An der Philipps-Universität trat Losse nebenher als Lehrbeauftragter auf und organisierte gemeinsam mit Professor Horst-Wolfgang Böhme Seminare und Exkursionen zur Burgenforschung. Er arbeitete überdies als Studienreiseleiter für deutsche und Schweizer Reiseunternehmen, insbesondere auf Malta und den Dodekanes, aber auch in Wales und der Schweiz. Darüber hinaus war er bis 1999 auch Dozent bei Professor Hartmut Hofrichter an der Universität Kaiserslautern.

Engagement in zahlreichen Vereinen

Michael Losse war in zahlreichen wissenschaftlichen und heimatkundlichen Vereinen aktiv. Er übernahm mehrfach Vorstandsämter, so bei der Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung e.V. oder der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern e.V. Und seine Verdienste wurden auch gewürdigt. 2004 erhielt er die Ehrennadel der Stadt Adenau, 2010 den Kulturförderpreis des Kreises Konstanz und 2016 erfolgte seine Ernennung zum „Friend of Rhodes“ durch den Bürgermeister von Rhódos.

Zu guter Letzt

Mit Michael Losse ist aber nicht nur ein Mann der Forschung von uns gegangen, sondern vor allem auch ein liebenswürdiger Mensch, mit dem man gerne zusammen saß, meist in einem griechischen Restaurant und bei seinem „Hefe“. Michaels große Liebe galt Griechenland, dem griechischen Volk und neben der Metal-Musik dem Rembétiko, der melancholischen Musik der Vertriebenen aus Kleinasien, der griechischen Unterschichten der 1920er- und 1930er-Jahre. Der Dodekanes, Griechenland und seine Menschen – das lässt sich wohl mit Fug und Recht sagen – waren seine zweite Heimat. Er war schon fast in manchem selbst ein Grieche, so tief hatte er die dortige Lebensart inhaliert. Es war immer eine Freude und ein Vergnügen, die Gesellschaft von Michael zu teilen. Sein Verlust wiegt schwer, er reißt in jeder Hinsicht eine Lücke. Wir werden ihn sehr vermissen.

Michael Losse 2005 in Oberfell an der Mosel. Foto (c) privat